昨日、東京都は記録的な短時間豪雨でした。

中野区付近では1時間に110mm、渋谷区・杉並区付近では100mm。100mmの雨は、恐怖を感じるほどの猛烈な雨です。傘は役に立たちません。コンクリートの側溝に排水しきれない雨水は行き場なく道路に溢れ、あっという間に冠水し、都市機能が麻痺してしまいます。

現在の東京都市部の治水対策基準は、1時間に65mmから75mmになったものの、現状とのギャップはまだ大きい。

私たちのような住宅や庭を設計する民間の立場でできることは、住まい手のため、近隣のため、地域のために、雨水を(できる限り排水溝に流さず)敷地内の地中に浸透させていく「雨庭(あめにわ)」を設計をしていくことではないかと、改めて、切に、感じさせられました。

雨庭とは、敷地に降る雨を敷地の中に集め、一時的に貯留し、ゆっくりと浸透させる構造を持つ植栽空間です(京都市ホームページ参照)。小さな範囲ですが、こういった取り組みが広がれば大きな力になります。

世田谷区では何年も前から精力的に雨庭を推進していますし(助成金も出ます)、東京都もそれに追随する取り組みが始まっています。

昨年12月、世田谷区松原にある住宅で雨庭をつくったので、治水の観点から事例をご紹介します。

ここにお住まいのご夫婦はハウスメーカーで家を建てられた際「庭は欲しいけど、建物ができてからにしよう」と思われていたのですが、お忙しく、そのまま歳月が経っていた状態でした。たまたま世田谷区や民間団体から助成金が出ることをお伝えしたのをきっかけに、庭の設計のご依頼をいただきました。

共同設計・施工は、私たちが長く協働させてもらっているWAKUWORKS株式会社さんです。

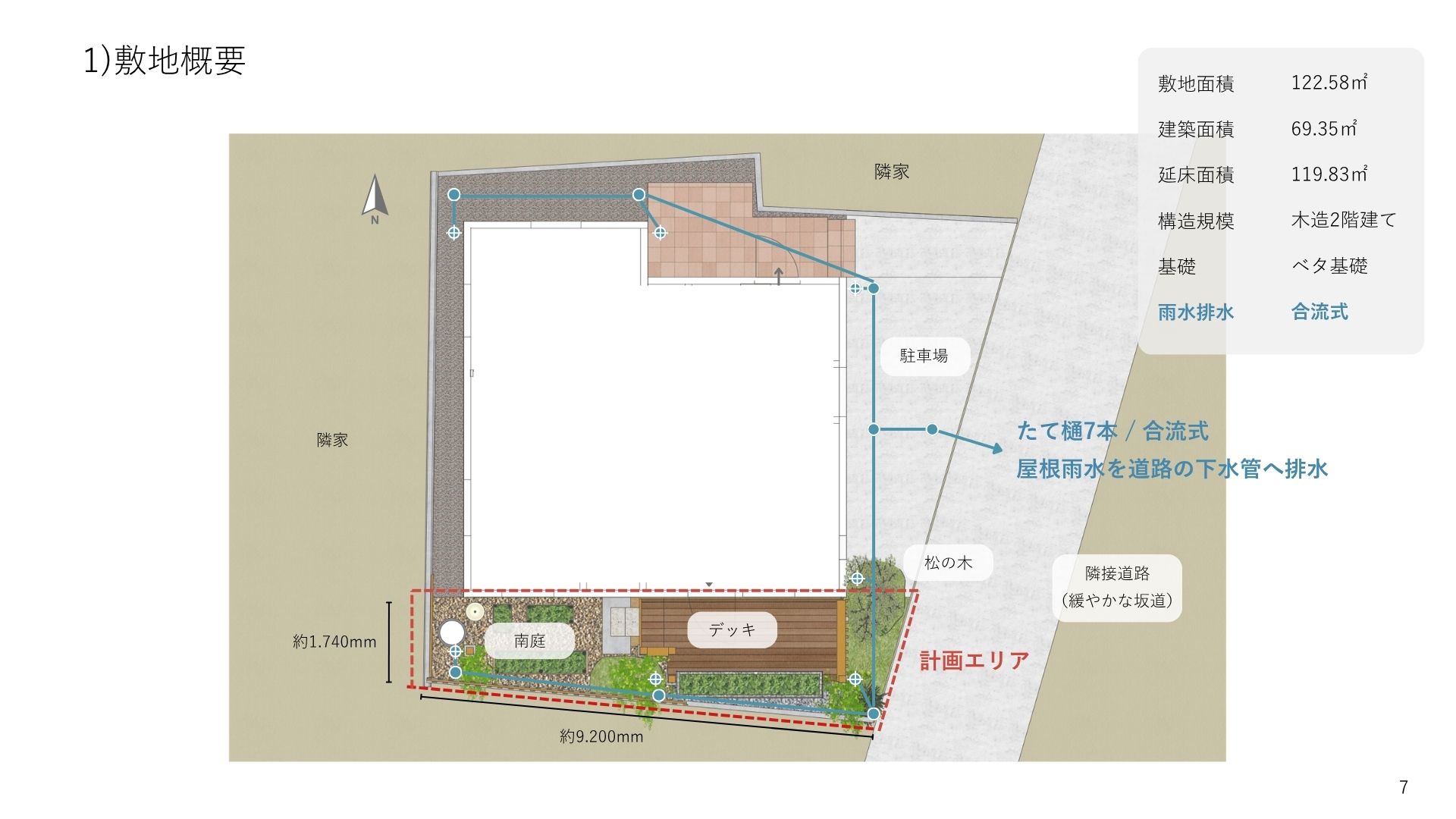

計画地

この度の計画地は次の通りです。敷地の使われていない部分の一角が対象になります。ここを「雨庭」とすることになりました。

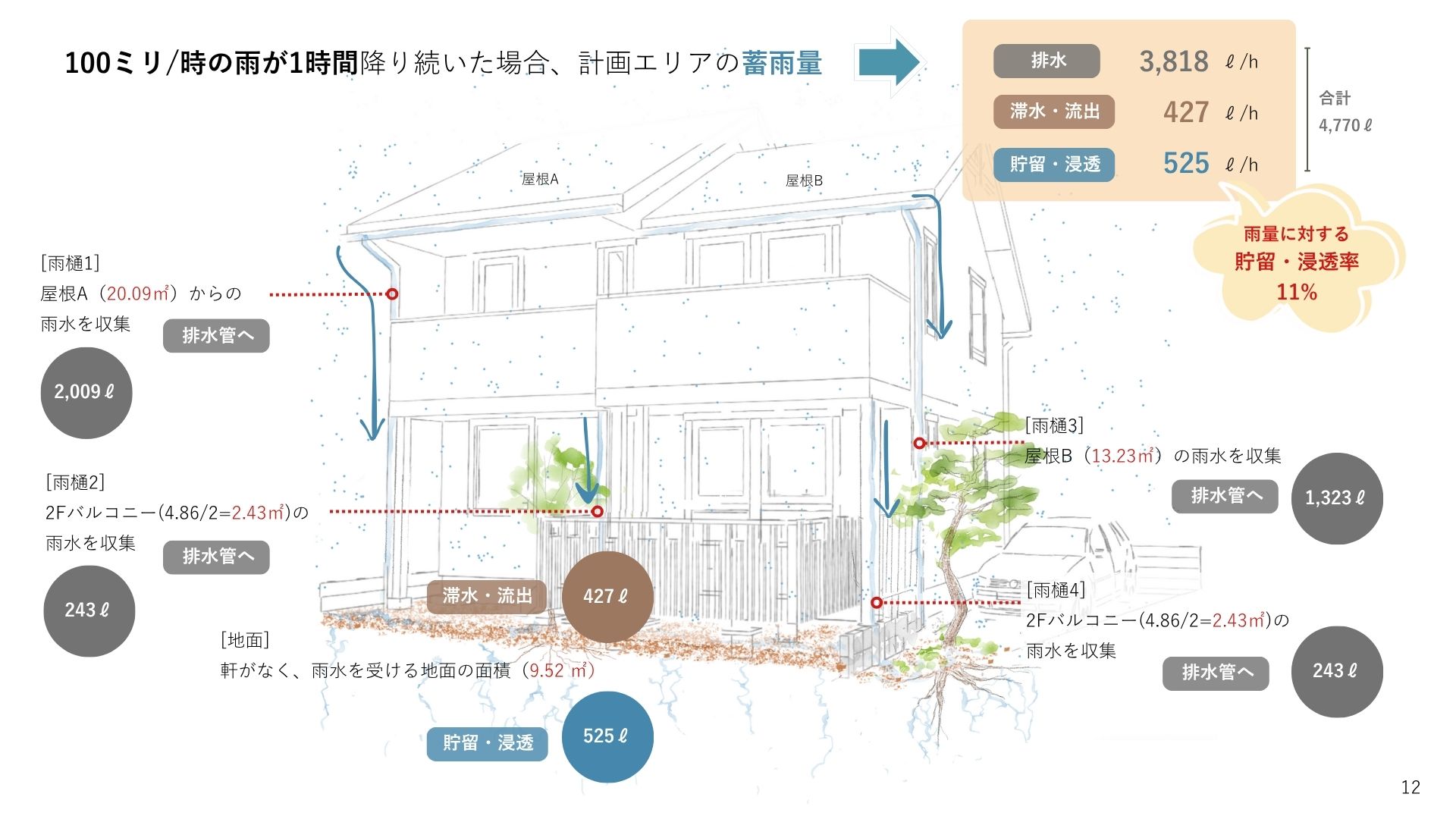

1時間に100mmの雨が降った際の、雨水の行き先

雨量を計算してみました。計画エリアにおいて一般的な雨水枡や浸透トレンチを使った場合(=工事前)、計算上、雨水の約80%は排水溝に流れていきます。

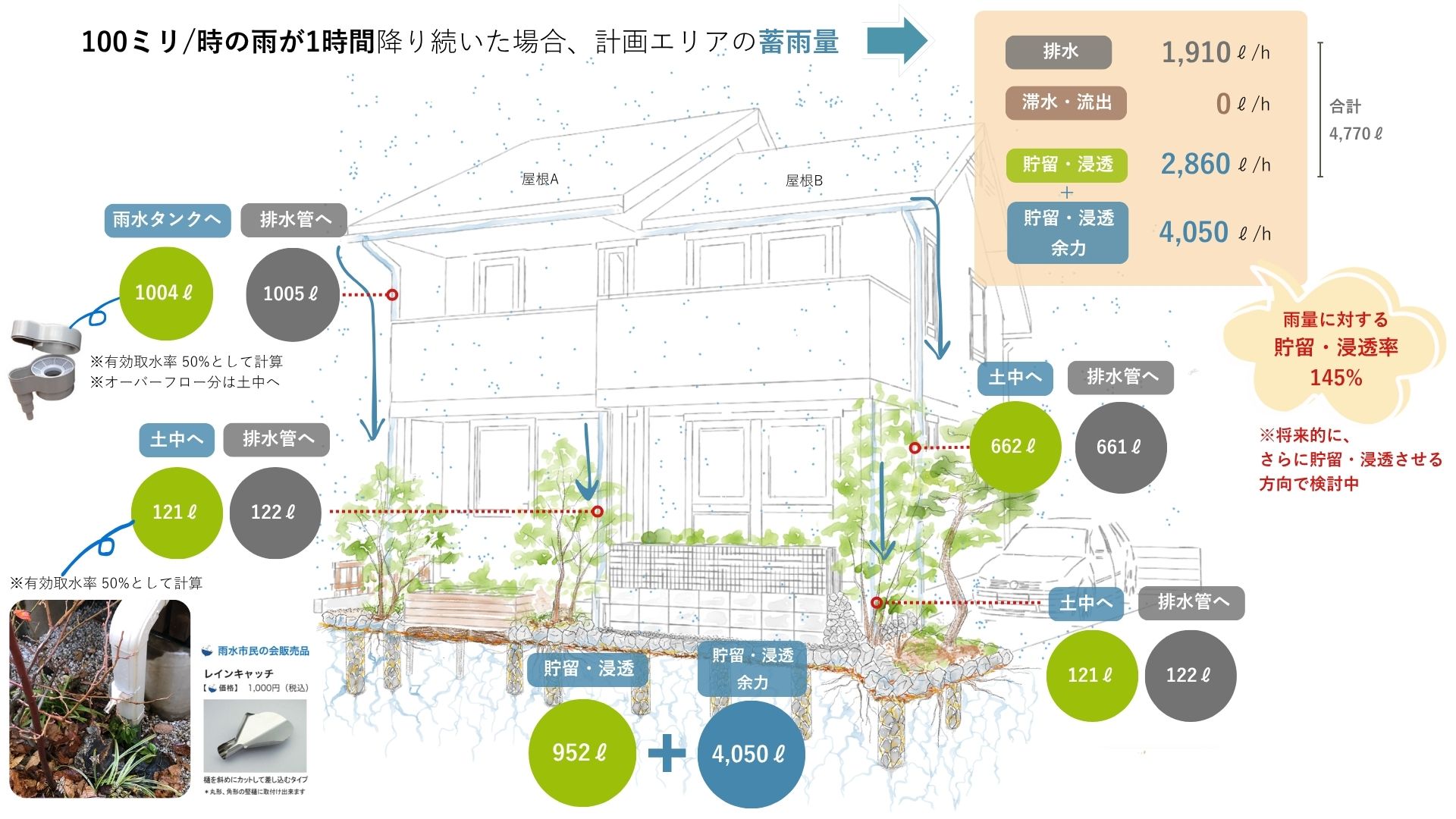

雨庭をつくった場合の変化

排水溝に流れる雨水を、これまでの半分に抑えることができ、かつ、さらにあと4050ℓ/時の雨を浸透させる余力ができる計算結果となりました。近隣に溢れる雨水までも飲み込んでしまえるのです。今回の計算では雨庭の構造の一部分だけを計算対象に含めているので、実際はこれ以上の治水能力を持つと想定されます。

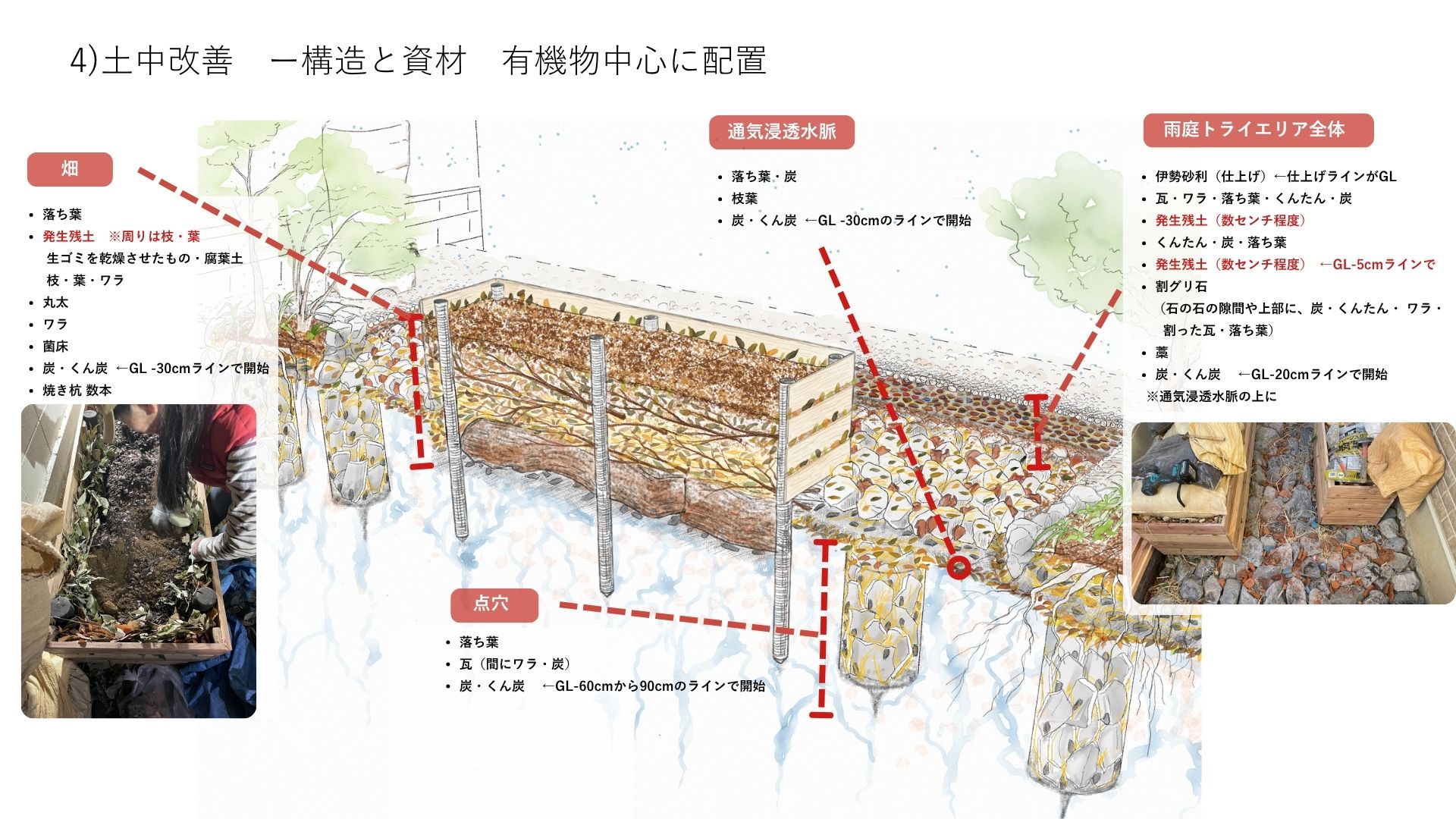

コンクリートの代わりに、土と、有機物と、植物の力で治水力を高めていく

雨庭で使った資材は、一般的には廃材として考えられているものがほとんどです。切った枝、落ち葉、土のみで作られた瓦、石など。そこに微生物・土壌生物・植物の力、土(団粒構造)など、自然がもともと持つ力が働き、雨水を吸収したり流したりしながら、脈のように深くまで浸透させていく。さらに生き物たちが成長したり、増えていくと、その分、土中の浸透能力も高まって行きます。地表の冠水、土中の滞水のリスクもさらに低下します。

こういった造りは、一部の造園設計会社では「雨庭」や「パッシブデザイン」という言葉が広まる前から当たり前に施工されていますが、人工設備だけに頼らず、自然の力を機能として使う考え方そのまんま、建築的な言葉を使えばパッシブデザインと言えるのではないかと思います。

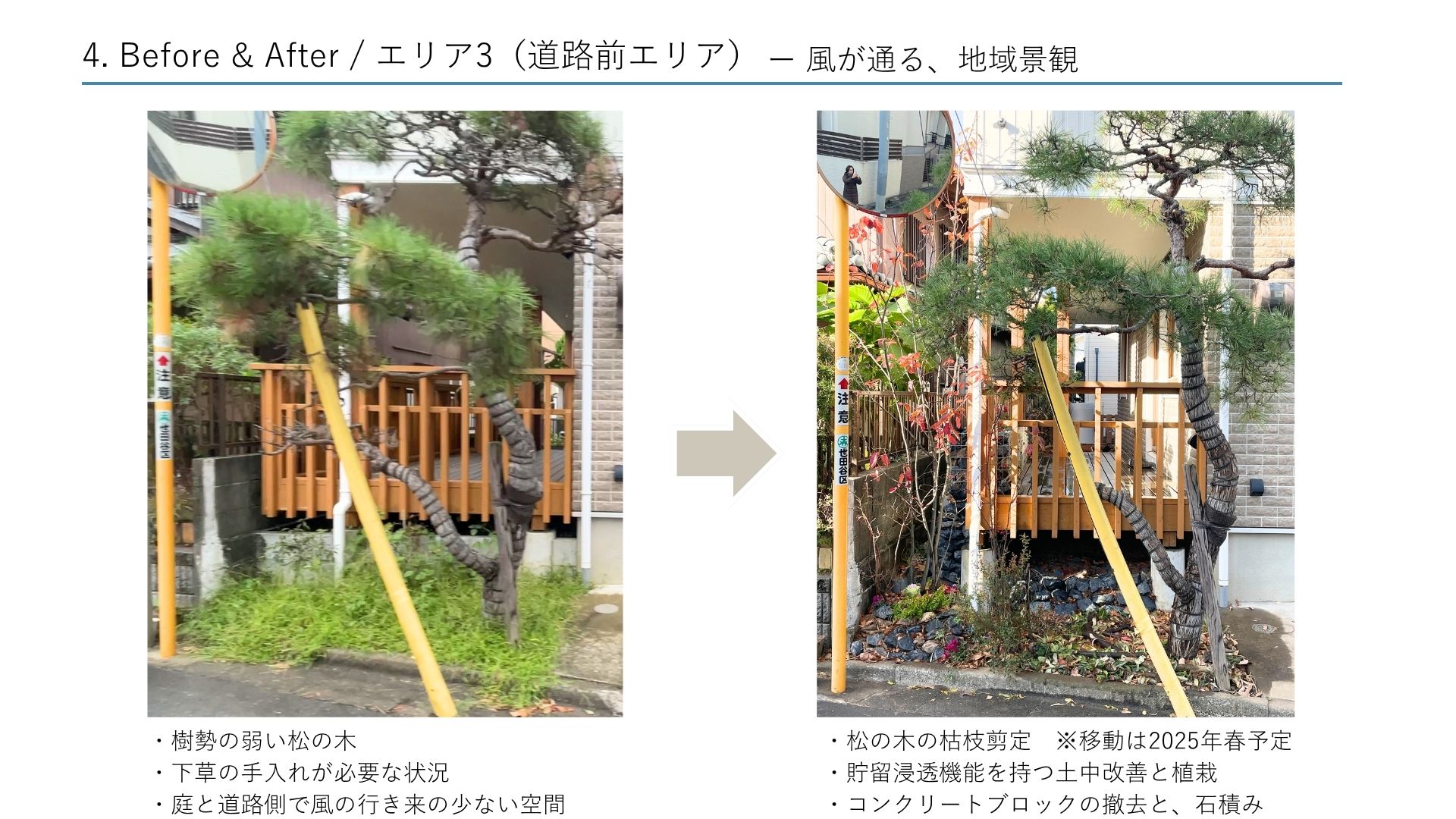

Before-After

そして、やっぱり雨庭は見た目に美しく、住まい手にとって使いやすく、機能的でなければいけません。今回はWAKUWORKS株式会社さん、および、ご協力いただいた作業メンバーの丁寧な仕事のおかげで、とても美しい佇まいになりました。友人のご主人も、リモートワークの休憩中に一緒に作業に参加して、今後のメンテナンスの考え方・方法などを学びながら(これがとても大切です)。

お料理が得意なご主人、畑に植えた作物やハーブもしっかり育っているようです。